Las devastadoras oleadas de incendios que vienen afectando a grandes extensiones de la península Ibérica ha vuelto a poner de manifiesto la urgente necesidad de contar con estrategias de restauración paisajística eficaces y sostenibles.

En este contexto, la revegetación con especies nativas no es solo una opción, sino una exigencia técnica para recuperar la funcionalidad de los ecosistemas y la resiliencia de nuestros paisajes.

Lejos quedan los tiempos en que la restauración de áreas degradadas, ya fuera por obras de infraestructura, explotaciones mineras o vertederos, se abandonaba a la lenta y a menudo impredecible colonización natural. Hoy, cualquier proyecto de envergadura debe integrar la corrección del impacto ambiental, siendo la implantación de una cubierta vegetal una de sus piedras angulares.

Sin embargo, el verdadero reto no es solo «reverdecer», sino hacerlo de la manera más fiel posible a las comunidades vegetales originales, utilizando para ello el material genético más adaptado: las semillas autóctonas.

El desafío de la restauración con plantación tradicional frente a siembra.

Tradicionalmente, los proyectos de restauración han recurrido a la plantación de árboles y arbustos de cierto calibre. Si bien esta técnica tiene su lugar, presenta limitaciones significativas. Los costes de planta, mano de obra y, sobre todo, el mantenimiento intensivo que requieren (riegos, abonados, reposición de marras) durante los primeros años, limitan su aplicación a marcos de plantación muy amplios y, a menudo, insuficientes para un control efectivo de la erosión.

Además, la oferta de planta autóctona en vivero, aunque ha mejorado, sigue siendo limitada. Un análisis del sector ya revelaba hace años que el número de especies disponibles representaba un porcentaje muy bajo de la flora vascular ibérica, centrándose principalmente en especies arbóreas dominantes en lugar de en las pioneras, que son clave para acelerar la sucesión ecológica.

Frente a este escenario, la siembra de mezclas de semillas autóctonas se impone como una alternativa eficiente y sostenible. Este método permite introducir de forma rápida y económica una alta densidad de individuos, principalmente herbáceos y arbustivos, con un comportamiento colonizador, capaces de establecerse sin apenas mantenimiento y de iniciar la recuperación del suelo de manera inmediata.

La riqueza fitogenética ibérica como clave en la revegetación.

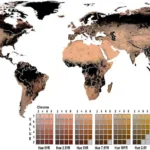

La Península Ibérica atesora una diversidad fitogenética excepcional, un verdadero arsenal de recursos para la restauración.

Aunque aún queda mucho por explorar, la experiencia acumulada en proyectos de revegetación ya ha demostrado el potencial de numerosas familias y géneros botánicos adaptados a nuestras condiciones.

Familia de las Cistáceas.

Esta familia es fundamental en los ecosistemas mediterráneos. Especies de los géneros Cistus (jaras), Halimium y Helianthemum son extremadamente resilientes, adaptadas a la sequía y al fuego, y desempeñan un papel crucial en la colonización de suelos pobres y taludes soleados.

Familia de las Leguminosas.

Con miles de especies ibéricas, esta familia es un pilar en la restauración por su capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, enriqueciendo así el suelo. Junto a especies de amplia distribución como Spartium junceum (retama de olor), Ulex europaeus (tojo) o Retama sphaerocarpa (retama común), encontramos un gran número de endemismos en géneros como Adenocarpus, Teline, Genista y Cytisus, cuyo uso es vital para restauraciones de alta fidelidad ecológica.

Familia de las Labiadas (Lamiaceae).

Este grupo es sinónimo de resistencia en ambientes xéricos. Géneros como Thymus (tomillos), Lavandula (lavandas) y Phlomis son indispensables para colonizar taludes secos, especialmente sobre sustratos calcáreos, aportando además un alto valor paisajístico y ecológico como refugio de polinizadores.

Familias de Gramíneas (Poaceae).

Representan la alternativa autóctona a las mezclas comerciales de gramíneas forrajeras. Géneros como Stipa, Lygeum y Brachypodium ofrecen especies perfectamente adaptadas a condiciones de aridez extrema o suelos con elevada salinidad, siendo esenciales para la estabilización inicial del terreno.

Otras familias de interés.

No podemos olvidar el papel de otras familias. Las Ericáceas, con géneros como Erica (brezos), Arbutus (madroño) y Calluna, ofrecen especies adaptadas a una amplia gama de suelos y climas. Las Rosáceas montanas (Rubus, Prunus, Crataegus) o familias como las Compuestas (Artemisia), Capparidáceas (Capparis) y Rhamnáceas (Rhamnus) aportan especies clave que enriquecen la diversidad y complejidad de la comunidad vegetal restaurada.

La importancia de las herbáceas en la estabilización de suelos.

Un error común en la restauración es subestimar el papel de la cubierta herbácea. La estabilización de taludes y terrenos con pendiente depende casi por completo de un tapiz herbáceo denso. Durante años, la solución fácil ha sido recurrir a mezclas comerciales, compuestas por especies alóctonas seleccionadas para la producción de forraje, no para la resiliencia ecológica.

Estas mezclas, en el mejor de los casos, tienen un éxito efímero. Al no estar adaptadas a nuestras condiciones edafoclimáticas, desaparecen rápidamente, dejando un terreno abonado que es colonizado por comunidades de plantas arvenses o ruderales (mal llamadas nitrófilas), como cardos (Silybum marianum) o crisantemos silvestres (Chrysanthemum coronarium).

Estas comunidades no solo tienen un bajo valor ecológico, sino que además dificultan e incluso impiden la evolución hacia estadios de vegetación más maduros.

La conservación del suelo a través del uso de especies autóctonas.

El camino hacia una restauración paisajística plenamente eficaz y respetuosa con la biodiversidad local, requiere un doble compromiso por parte de todos los profesionales del sector.

Hay que priorizar la recolección de semillas locales. Siempre que sea posible, se deben emplear semillas recolectadas de poblaciones naturales cercanas a la zona de actuación antes de que estas sean destruidas. Los equipos y técnicas actuales permiten realizar esta labor a costes razonables, garantizando la reubicación de ecotipos perfectamente adaptados.

Es fundamental impulsar la investigación y producción nacional, para una mayor implicación de la comunidad científica y de las empresas productoras para desarrollar y poner en el mercado variedades obtenidas a partir de nuestro propio material genético. Esfuerzos en géneros de gramíneas como Festuca, Aegilops, Koeleria o Bromus ya apuntan en la dirección correcta.

Así, la sustitución de las mezclas importadas por formulaciones basadas exclusivamente en especies autóctonas no es una cuestión de purismo, sino de eficacia técnica y responsabilidad medioambiental.

En España, pero también en los demás lugares, la «conservación a través del uso» de los recursos fitogenéticos es la única vía para garantizar que las restauraciones de hoy se conviertan en los paisajes resilientes y biodiversos del mañana.